2024年12月期業績レビュー:

変革するトレードワークス

株主・個人投資家の皆様には、平素より当社に

ご理解・ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年7月1日付で株式会社トレードワークスの

新社長に就任いたしました、齋藤正勝です

2024年12月期の取り組みと成果について教えてください。

2024年12月期の取り組みと成果について教えてください。

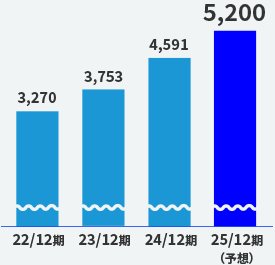

売上高は、前期比22.3%増収と最高を更新。

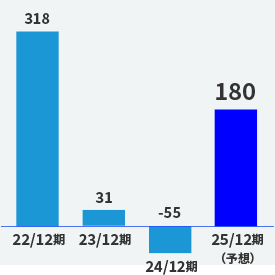

利益面では赤字となるも収益改善施策が奏功し、

下期は営業利益黒字化を実現しました。

2024年12月期は、売上高45億9,100万円(前期比8.3億円増/+22.3%)と過去最高額を達成。第3四半期終了時点で売上高を上方修正した通期業績計画に対しても上回る着地となりました。一方利益面では、下期以降に実施した利益改善策が一定の成果を出したものの、上期の大幅減益をリカバリーするに至らず、営業利益は5,500万円(前期比0.8億円減)の赤字となりました。

第2四半期終了時点での実績は、1億8,000万円の営業赤字。通期業績予想に対しては3億6,000万円のマイナスと、「倍返し」で挑まなければならない状況での社長就任となりましたが、第3四半期からは、営業利益の黒字化、収益改善の下地づくりを目的として、事業の状況把握を進め、事業部の統廃合による組織体制の変更などに着手しました。

この結果、より機能的かつ横断的に事業展開できるようになり、第3四半期は黒字化を実現。売上高も第3四半期、第4四半期と、2四半期連続で、四半期単位での過去最高の売上高を達成しました。

例年下期偏重の業績推移であることを差し引いても、厳しい状況で取り組んだ半年間の施策が、一定の成果を創出できたと考えています。また、当社株式においては、出来高、株価ともに上昇傾向にあります。株主の皆様からの当社への期待と受け止め、次の成長を実現してまいります。

2025年12月期の重点施策について教えてください。

2025年12月期の重点施策について教えてください。

ベンダーではなく「パートナー」への変革を目指す。

証券会社との強固な関係性を構築し、

財務基盤の強化とサービス共創に繋げます。

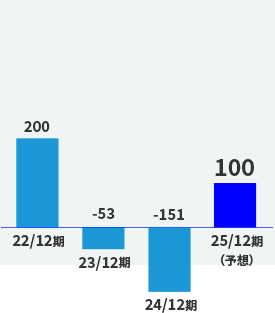

2025年12月期は、売上高52億円(前期比13.3%増)、営業利益1億8,000万円、当期純利益1億円を計画しています。

重点施策として、証券会社にとっての「ベンダーからパートナーへ」の変革を掲げています。

当社は、かねてから私が創業社長を務めたカブドットコム証券(auカブコム証券、25年2月から三菱UFJ eスマート証券)との繋がりが強く、2017年の株式上場以前の売上は80%ほどがカブコム向けのシステム提供によるものでした。今でもカブコムとは強固な関係性を構築していますが、他の証券会社のシステムも手掛けて事業規模を拡大しています。この関係性をさらに一歩進め、証券会社との協業や連携を進めてまいります。

私は前職の経験と人脈を通じて各証券会社の経営層から相談を受けたり相談したりする関係性を築いてきましたが、今後はその関係性を企業単位に昇華させ、当社のプレゼンスをより高くしたいと考えています。

また、代表取締役就任以来、資本業務提携を視野に入れたファイナンスに奔走してきました。その結果、SBIホールディングス株式会社、松井証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社との第三者割当を実施することができました。

これら、各証券会社との新たなパートナーシップを構築することで、「財務基盤の強化」「システム品質及び生産性の向上」「インターネット取引システムの商品・機能拡充」「新たな金融サービスの開始」に繋げ、2026年12月期を最終年度とする中期経営計画の達成にも繋げてまいります。

今後の事業展開について教えてください。

今後の事業展開について教えてください。

変化し続ける証券会社市場の中で、

「テックフィン」を基軸にした新たな

ビジネスモデルを創出してまいります。

1999年に売買委託手数料が自由化されて以来、国内の証券会社では、手数料ゼロが当然となっています。そのため、証券会社にとっては収益モデルの再構築が必要で、新たなビジネスモデルの創出が喫緊の課題です。

当社が志向するテクノロジー起点での金融業界ソリューション「テックフィン」は、証券会社が抱える課題解決の一助となり、市場全体の変革推進や、当社の企業価値と業績向上にも結びついていくと考えています。

2025年12月期、当社では「アドバイザリーテック」と「アドテック」サービスを推進してまいります。

「アドバイザリーテック」は、AIを活用し、株、為替、暗号通貨、投資信託などの投資の助言をリアルタイムで提供するサービスです。

事業化にあたっては、投資助言と代理業の許認可を持つミンカブアセットパートナーズ株式会社を完全子会社化しました。証券会社向けだけでなく、個人投資家向けにも展開する予定で、この事業を通じてBtoCビジネスに事業領域を広げてまいります。

「アドテック」は、いわば「証券会社のメディア化」構想です。証券会社が持つパーソナルな個人情報を生かして、あらゆる企業が効果的な個人向け広告を打ち出しやすくします。証券会社は、ユーザーである個人投資家の詳細な情報を把握しています。

これを有効活用することで、企業は証券会社をメディア化し、コンバージョン率の高い広告を適切なタイミングで出せるようになります。

私たちが手がける証券システムは、その利便性とセキュリティの高さから、金融業界だけにとどまらず、医療、小売、セキュリティといった他業界への横展開ができると確信しています。今後はより他業界への進出を進めるとともに、世界の金融市場をマーケットとするグローバル展開も検討していきたいと考えています。

今後の株主還元について教えてください。

今後の株主還元について教えてください。

当期、株主優待制度「トレードワークス・プレミアム優待倶楽部」を新設。

利益還元と認知度向上の両面から、株主様・個人投資家様への

一層の利益還元を図ります。

当社では、株主様・個人投資家の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、認知度と注目度を高め、当社株式の保有に対する魅力を高めるための施策に、引き続き注力していきます。

その1つとして、当期、保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈し、各種ギフトと交換可能な株主優待制度「トレードワークス・プレミアム優待倶楽部」を新設いたしました。株主の皆様からのご支援に感謝の意を示すとともに、当社株式に投資し中長期保有する魅力を実感してもらう施策と位置づけております。

当社の認知度拡大にも努めます。投資メディアを介して、株主の皆さまとオンラインで対話する機会や、株や為替に関する情報発信とセミナーや講演会への登壇や出演を増やすことも積極的に検討し、「トレードワークス」の名前を知ってもらいたいと考えています。

私自身も株だけでなく、為替や先物への投資を楽しむ個人投資家のひとりです。個人投資家ならではの視点で、満足いただけるような利益還元を拡充してまいります。

実は、私は毎月、社内の持株制度で定められる上限額まで当社の株を買っています。

それだけ、「当社の成長に自信がある」ということです。今後も株主・個人投資家様の期待に応えるべく、企業価値の最大化に邁進してまいりますので、引き続きご支援賜りますよう、宜しくお願いいたします。

齋藤社長になんでもQ&A

-

Q

社長就任への思いと、意気込みをお聞かせください。

これまで私が社長として歴任してきた、auカブコム証券やミンカブ・ソリューション・サービシーズで実現してきたシステムやサービスは、業界においてもデファクト化されてきました。そこで、より顧客に近い当社において新たな挑戦をしたいと思い、社長就任を決めました。

日本の証券システムはドメスティックではありますが世界最高水準に近く、なかでも当社のシステムは、多くの証券会社様に信頼される堅牢さ・速さ・コストの安価さが特徴です。これまで蓄積された開発ノウハウをもって、さらなる企業価値の最大化に努めてまいります。

また、自身の人脈や経験をもって、社員に新たなチャレンジの機会を与えていきたいと思っています。当社には、お手本を見せれば、その後はすぐできる優秀な社員が揃っています。色々な経験を糧に自信をつけてもらって、新たなことに前向きな姿勢でチャレンジする組織にしていきたいです。 -

Q

アドバイザリーテックの今後の展開について教えてください。

アドバイザリーテックは、金融機関向けと個人投資家向けの両面で進めてまいります。特に個人投資家向けに関しては、最初はユーザー数拡大に注力し、ゆくゆくは1~2割の成功報酬方式としたいと考えています。

他社では、すでにアドバイザリーテックを活用した投資AIアシスタントがベータ版運用されていますが、当初、顧客は資金のうち1~2割しかテックに任せない方がほとんど。しかし、慣れてしまうと最終的にはもうほぼすべての投資を機械に任せるようになるそうです。投資アドバイザー×AIは、非常に将来性のある事業だと考えています。 -

Q

NYSE(ニューヨーク証券取引所)の取引時間延長がはじまりますが、御社の取組みについて教えてください。

ミンカブ・ソリューション・サービシーズと共同で、「NYSE取引時間延長」に関するセミナー開催などの取組みを実施しています。昨年、NYSEは平日の電子取引所の取引時間を従来の16時間から22時間へ延長する計画を発表しました。

これまで日本の各証券会社では、NYSEの株をPR株価で販売していました。つまり、ある一定の時間の株価で販売し、差額で利益を得るというビジネスモデルだったわけです。しかしこれが22時間となれば、これまで気にならなかったことが気になるようになってきた。そこで情報提供を目的として、当社ではNYSEの職員を招聘してのイベントを共同開催しています。

NYSE取引時間延長は、投資家にとっては市場の透明性が高まるチャンスではありますが、一方で、各証券会社にとってはリスクでもあります。ただ、情報を持つことはチャンスにもなり得る。引き続き情報発信を続けていくことで、証券業界における当社のプレゼンスを高めてまいります。